NEWS

Categories List

新相机到手先别急拍!这 3 个设置决定旅拍成片质量

拆开新相机的包装,多数人会迫不及待地对着窗外按几张快门。但对旅拍爱好者来说,出发前花 10 分钟做好基础设置,能让接下来的旅途少走很多弯路 —— 毕竟在雪山下调整参数错过日出,或是在古镇抓拍时因设置失误糊了照片,都太影响心情。比起设置日期时间,这 3 个参数更值得优先调整。

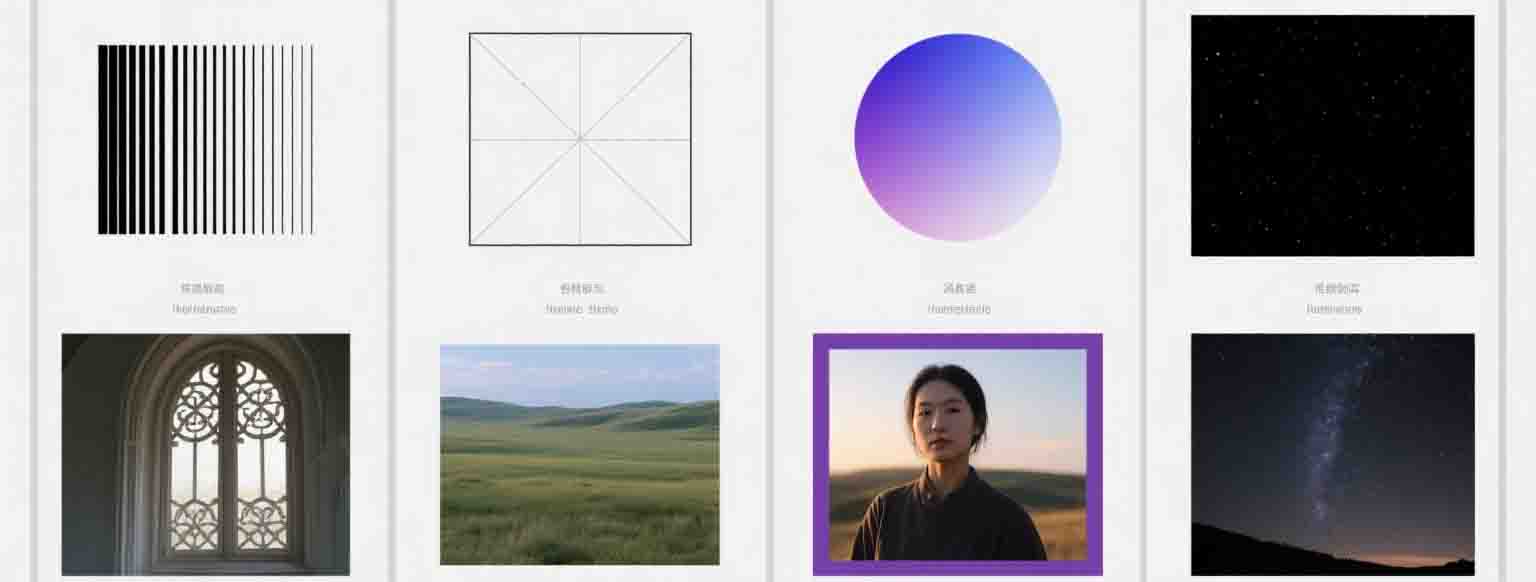

感光度:告别 “自动”,掌控画质主动权

新买的相机默认开启 “自动感光度”,看似省心,却藏着旅拍隐患。在清晨的薄雾小巷、黄昏的逆光湖面等光线复杂场景,相机会擅自拉高感光度(尤其是光线不足时),结果往往是照片布满噪点,像蒙上一层沙粒 —— 你本想记录古城墙的斑驳质感,最终却只能看到模糊的色块;想捕捉星空下的帐篷灯火,画面却粗糙得像打了马赛克。

手动锁定感光度才是旅拍的稳妥选择。日常户外拍摄(比如正午的草原、晴朗天气的海岸线),ISO200-400 足以应对,既能保证画面细腻,又能让快门速度保持在安全范围,避免手持拍摄时的抖动模糊。遇到阴天或室内场景(比如古镇老宅、市集摊位),可提升至 ISO600-800,在画质和曝光之间找到平衡。记住,旅拍中 “能低不高” 是原则,毕竟风光照的细腻质感、人文片的肤色还原,都经不起高感光度的 “摧残”。

分辨率与压缩率:给旅拍作品留足 “后期空间”

存储卡容量越来越大,没必要再为省空间妥协画质。新相机默认的分辨率和压缩率往往偏中等,看似能多存几张照片,却会让旅拍中的精彩瞬间 “先天不足”—— 你想裁剪一张雪山日出的局部做壁纸,却发现像素不够模糊不清;想修复一张逆光下的人物剪影,压缩过度导致的细节丢失让后期无从下手。

果断设为最高分辨率 + 最低压缩率(即 “精细” 模式),这是旅拍的 “画质保险”。在喀纳斯拍湖怪湾的晨雾,大分辨率能保留水汽的层次;在鼓浪屿拍老别墅的雕花,低压缩率能呈现木材的纹理。哪怕一张照片占用 20MB 空间,如今一张 128GB 存储卡也能存下数千张,完全能应对 3-5 天的短途旅行。实在担心容量,备一张备用卡即可,总比错过旅途中不可复制的瞬间更划算。

图像稳定:让行走中的拍摄更 “稳”

旅拍很少有机会架三脚架 —— 你可能在摇晃的竹筏上拍漓江,在拥挤的集市里追拍摊主,或是边走边记录徒步路上的溪流。这时候,相机的图像稳定装置(防抖动功能)就是 “救命稻草”,但很多新相机默认设为 “仅拍摄时启用” 或 “关闭”,等于浪费了这项关键功能。

务必将防抖模式设为 “常开”(部分相机标注为 “全天候” 或 “动态” 模式)。在颠簸的大巴上抓拍窗外的梯田,防抖能抵消车身晃动;在弱光下手持拍摄古镇灯笼,慢门时也能减少画面模糊。尤其使用长焦镜头拍远处的雪山、飞鸟时,轻微的手部抖动都会被放大,防抖功能能让画面瞬间 “变清晰”。不过要注意,使用三脚架时建议暂时关闭防抖,避免设备 “过度补偿” 反而影响画质。

做好这三项设置,新相机才算真正 “Ready”。接下来,无论是在沙漠里等待日落,还是在老街转角捕捉烟火气,你都能更专注于构图和光影,让每一张旅拍作品都经得起放大细看 —— 毕竟,那些在路上的瞬间,值得被清晰铭记。

上一页:暂无数据

下一页:暂无数据

Leave A Reply