作为旅拍从业者,我们经常遇到这样的场景:某知名传感器厂商推出的新机,在风光摄影中暗部噪点控制居然不如使用同款传感器的第三方品牌。这并非玄学,而是成像系统的综合较量。

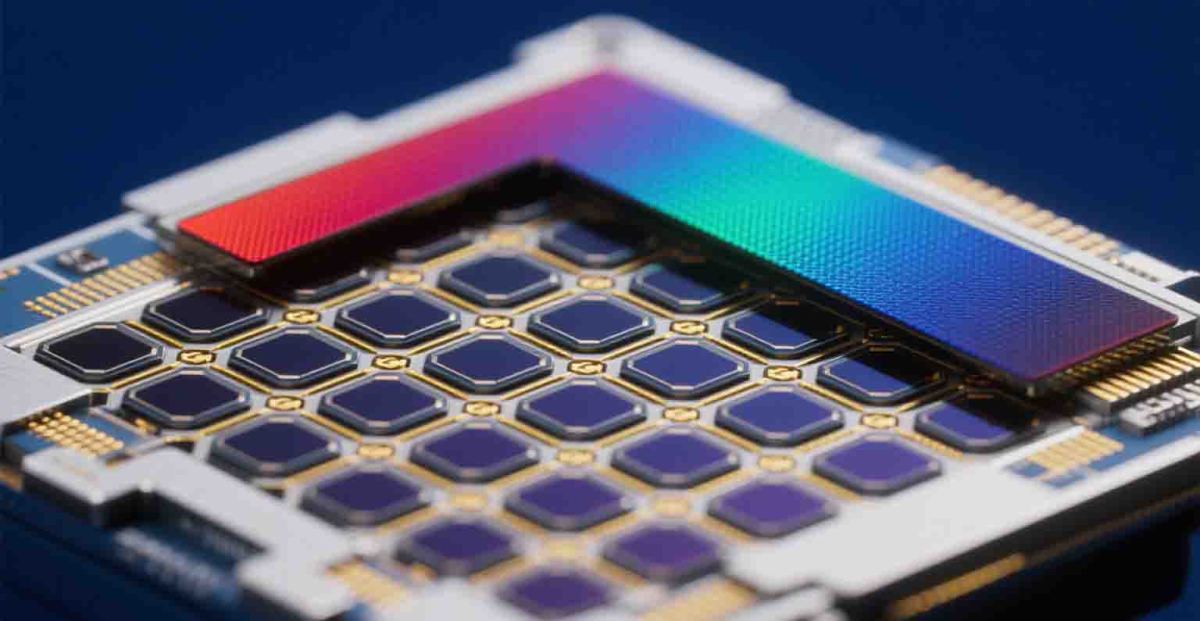

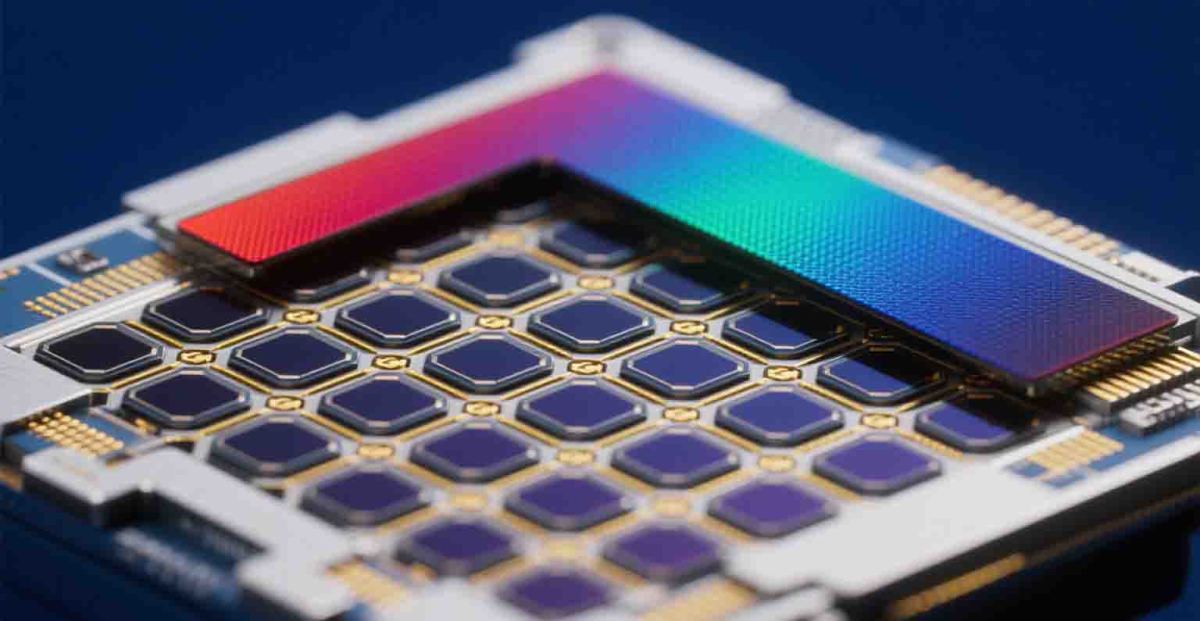

以索尼 IMX410 传感器为例,这款被广泛用于高端运动相机的传感器,在原厂设备中动态范围表现平平,但经大疆 Osmo 360 深度定制后,通过重新设计方形传感器的像素分配逻辑,原生支持 8K50 帧录制,动态范围提升至 13.5 档。这说明传感器的物理性能只是基础,电路设计、散热方案、信号处理链路的优化才是拉开差距的关键。

在呼伦贝尔草原拍摄时,我们曾用搭载同一款 IMX577 传感器的两台相机对比:原厂设备搭配的套头在逆光场景下紫边明显,而第三方品牌选用的老蛙 15mm F2.0 FF 镜头,通过 11 组 14 片光学结构和纳米镀膜技术,成功抑制了眩光和色散。这印证了徕卡工程师的观点:镜头的光学设计直接决定了画面的层次感与立体感。

对于旅行摄影师来说,镜头的选择更需讲究:拍摄城市建筑时,三阳 14mm F2.8 的大光圈能营造震撼的透视感;而在拍摄人文题材时,适马 35mm F1.4 的焦外过渡更显柔和。这些差异并非传感器能弥补。

在敦煌莫高窟的弱光环境中,某品牌相机使用索尼 IMX347 传感器却拍出了灰蒙蒙的画面,而另一台搭载同款传感器的设备通过固件更新,优化了 ISO 6400 下的降噪算法,暗部细节清晰可见。这揭示了固件调校的重要性—— 同样的硬件,不同的软件算法能带来截然不同的成像效果。

色彩科学的差异同样显著。富士 X-T5 的胶片模拟模式,通过模拟经典胶卷的色彩曲线,让直出照片自带文艺气息;而索尼 A7C2 的 S-Log3 模式,则为后期调色保留了更大空间。这些都是厂商在传感器之外的核心竞争力。

大疆 Osmo 360 的成功,在于其实现了 “传感器 - 镜头 - 算法” 的深度协同:1 英寸方形传感器剔除了 25% 的无效区域,搭配 f/1.9 大光圈镜头,在 183 克机身内实现了 100 分钟 8K 录制。这种系统性优化,正是传统传感器厂商难以企及的。

对于旅拍而言,设备的便携性与性能平衡至关重要。佳能 R8 的翻转触控屏,让自拍构图更便捷;索尼 ZV-1 的一键背景虚化功能,能快速突出人物主体。这些细节设计,同样影响着拍摄体验与最终成片质量。

索尼与蔡司的合作模式值得借鉴:前者提供传感器,后者负责镜头设计,再通过联合调校实现画质突破。这种 “传感器 + 镜头 + 算法” 的三方协同,或许是未来行业的发展方向。

对于旅行摄影师来说,与其纠结于传感器参数,不如更关注设备的综合表现。在川西高原拍摄星空时,我们发现某国产相机虽使用索尼 IMX455 传感器,但通过优化散热系统和长曝光降噪算法,成功在 - 20℃环境下拍摄出无热噪的银河照片。这再次证明,硬件只是载体,调校才是核心。

下次在选购旅拍设备时,不妨多关注镜头群的丰富性、固件更新的频率以及厂商的色彩调校风格。记住,真正决定画面质感的,从来不是传感器的某个参数,而是整个成像系统的协同能力。就像我们在旅途中遇到的风景,最美的瞬间往往需要天时地利人和的完美配合。